안녕하세요^^ 오늘은 어제의 내용인 삽화에 이어 제본에 대해서 알아보도록 할게요!~!!

필경사와 채식장식사의 작업이 끝나면 제본을 해야합니다. 중세 제본술은 필경사가 작업이 끝나면, 널판지를 철끈으로 고정시킨 다음 가죽을 덧대서 묶음들을 한번에 꿰맸습니다. 제본의 주 목적은 글의 보존이지만 디자인 부분도 영향이 없지 않았습니다. 가장 오래된 장식기법은 탁본 이였습니다. 몇몇의 희귀한 작품중에서는 상아나 천, 보석들로 표지를 장식한 것도 있었습니다. 일단 제본된 서책들은 쇠붙이들로 고정을 시켰습니다. 이로써 도서관의 책들은 층층이 보관될수 있었습니다. 13세기 부터는 도난 방지를 위해 독서대에 사슬로 고정해 묶어 놓았습니다. 1000년뒤 코덱스가 등장하여 파피루스 때와는 다르게 원래의 제본과 인쇄업자의 제본이 나뉘었습니다. 그 뒤로도 1000년이 더 흐르는 동안 계승되던 책의 형태는 구텐베르크 발명으로 다시 태어나게 되었습니다. 전보다는 친숙해지긴 했지만 15세기 중반까지 책은 여러사람들의 힘든 노동과, 신앙심으로 만든 희소가치가 있는 물건이였습니다.

복사 필사를 하기에는 쏟아지는 작품들을 모두 수용하기에는 한계가 있었습니다. 수요가 공급을 못 따라간 것입니다. 그래서 오래전부터 쉽고 빠르게 필사본들을 생산 할 수 있는 방법을 연구 해왔습니다. 당시 필사본 절지들은 대부분 양피지 였습니다. 시기가 정확하지는 않지만 2세기 초에 발명 된 것으로 추정되는 중국의 종이는 지중해 연안의 회교 국가들이 먼저 수용한 것으로 알려져 있습니다. 이후 점차 유럽 전역으로 서서히 확산되어 갔습니다. 양피지보다 더 유연하고 값싼 재료인 종이 덕분에 인쇄술은 비약적인 발전을 합니다. 우선 에스파냐에서 시작해 3세기에는 이탈리아로 건너갔고 그곳에서 좀 더 내구성이 강한 재질에 기준을 두고 혁신적으로 기법을 변화 시켰습니다. 값싼재료이기에 책 제작 비용을 많이 낮춰 주긴 했지만 예전 수사본 작품들의 재료처럼 취약성이 남아있었습니다. 18세기 말까지 종이의 제조방식은 그대로 였습니다.

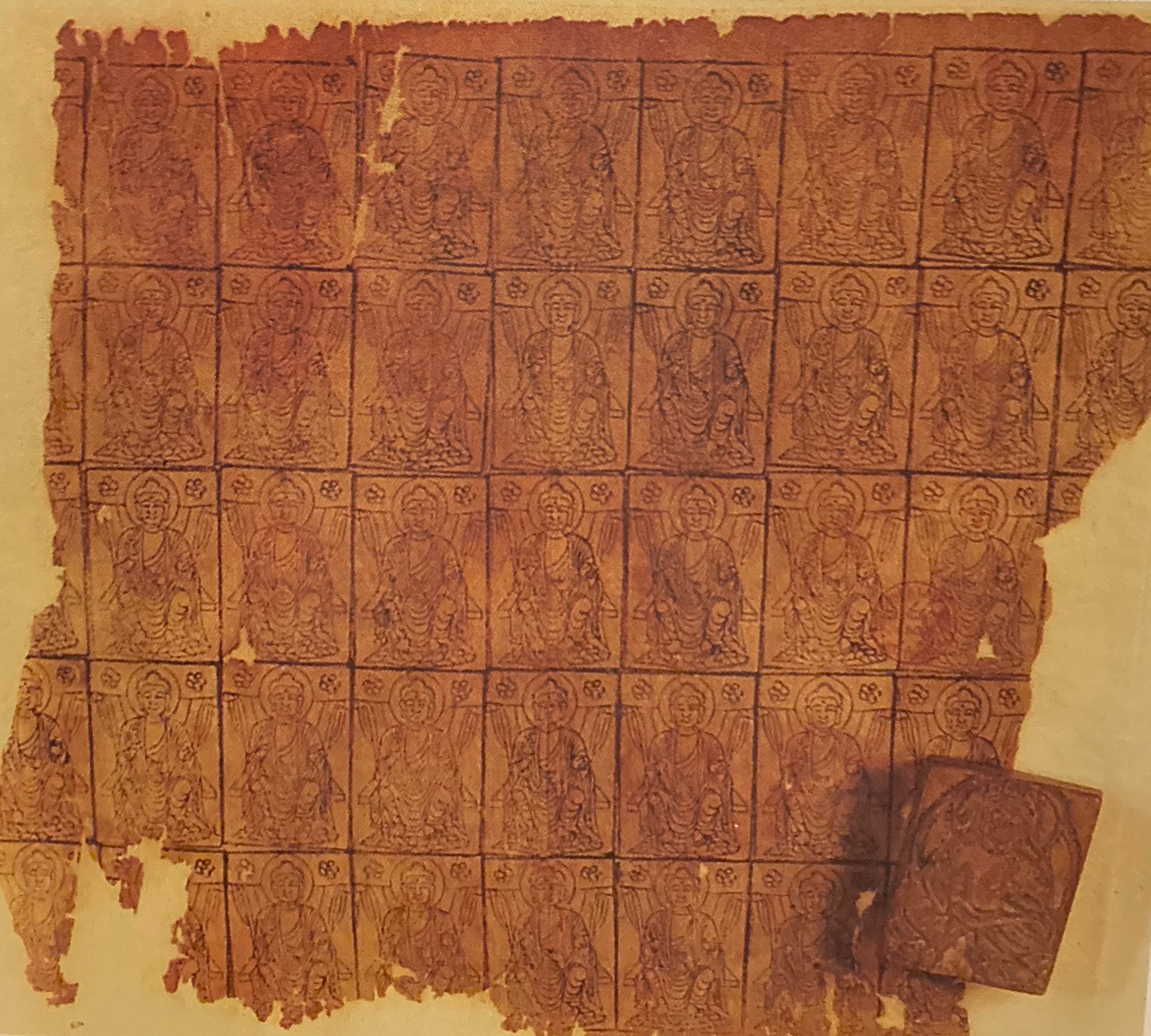

구텐베르크의 발명이 목판술(xylography)-(그리스어 xulon(나무)와 graphein(기술하다)의 합성어입니다.)과는 직접적인 관련이 없긴 하지만 목판 조각 기법은 이미 예전부터 섬유 장식에 사용되고 있었습니다.

위 사진을 보다시피 최초로 목판술을 사용한 민족은 중국인입니다. 유럽에서는 14세기부터 목판술로 특산품을 만들어 냈습니다. 간단한 원리 였습니다. 목판 조각의 볼록한 부분에 잉크를 칠하고 종이 낱장을 붙힌 다음 나무 주걱으로 문지르는 방식이였습니다. 이런 프린트 기법은 특히 14세기 아까말한 특산품인 목판으로 찍은 다음 채색하는 카드 제작과 종교화에 큰 발전을 거두었습니다. 16세기까지 거의 5000개나 되는 목판 작품들이 보존 되었으며, 대부분이 종교적인 주제 였습니다. 이 후 목판은 지면이 많고 가끔 긴글이 적힌 책자 조판에 쓰였습니다. 가장 오래된 책자는 1451-1452년으로 거슬러 올라가야합니다. 이 시기에 구텐베르크는 성서작업을 하고 있었습니다. 이렇게 목판술(xylography)은 인쇄술 기법에 중요한 부분을 차지 하였고 꾸준히 사용되었습니다.

오늘은 여기까지 하고 다음 글에 활판술 그리고 구텐베르크에 대해 좀 더 알아 보도록 하겠습니다.

두서 없는 글 읽어주셔서 감사합니다!